主讲:Phang Sock Yong

一、全球明星城市中的不平等

“明星城市、不平等与住房政策”的话题通常被分开来讨论。本次讲座中主要关注这几方面重合的领域,尤其是在新加坡这样一个全球明星城市的背景下住房政策是如何用于缓解城市不平等的。

全球城市的概念源于社会学家萨斯基娅•萨森(Saskia Sassen),可以追溯到20世纪80年代(1)。在全球化时代,劳动分工是国际化的,生产活动分散在世界各地。一个全球城市是一个国际化的金融和制造服务企业扎堆的地方,正是这些企业,使得全球经济得以运行。根据经济学人智库给出的全球竞争力指数(2),新加坡位于纽约和伦敦之后排名第三,是亚洲最具竞争力的城市。巴黎和香港并列第四,东京排名第六。

“明星城市”一词是近期的一个概念,源自美国的三个城市经济学家约瑟夫•吉尤科(Joseph Gyourko), 克里斯托弗•迈耶(Christopher Mayer)和托德•西奈(Todd Sinai)对美国的城市研究(3)。他们在文章中指出,二战之后美国大都市区及城镇长期房价的升值率有巨大的差异。正是这些差异使得美国最昂贵的大都市区与一般城市之间的房价差距不断扩大。他们将房价增长率一直高于平均房价增长率的城市定义为“明星城市”。

从房价升值的视角来看,东京是一个全球城市但不是明星城市。图1显示了全球前五个明星城市的房价走势,这五个城市是纽约、伦敦、新加坡、巴黎和香港。明星“奖”颁给了跻身于全球前五城市中的巴黎和新加坡。

图1:2000-2013年的房价增长率

数据来源:美国标准普尔公司凯斯-希勒房价指数和政府网站(香港差饷物业估价署,法国全国统计和经济研究所,英国国家统计局,新加坡市区重建局)。

全球城市除了具有更高的房价增长率之外,也存在较高水平的经济不平等。在过去的几十年大多数发达国家的收入不平等一直在加剧。2014年新加坡税收及转移支付之后的居民住房基尼系数为0.412,高于大多数高收入的经合组织国家(4)。但是,将新加坡的基尼系数与国家级的基尼系数作对比可能并不完全合适。

国家不平等措施掩盖了同一个国家不同城市之间相当大的不平等。研究表明在同一个国家,收入不平等随着城市规模的增大而加剧。较大规模的城市因其地理位置吸引了许多有技能的人,因此提高了城市生产力,生产力的提高又进一步吸引了来自农村地区、小城市以及跨越国界的移民。全球明星城市纽约和伦敦的家庭收入基尼系数在0.4-0.5之间(税收和转移支付之后)。新加坡的居民家庭收入基尼系数与其他相似规模的城市相当,但是低于纽约、伦敦和香港(见表1)。

表1:家庭收入基尼系数(税收和转移支付之后)

注:

*新加坡——居民家庭的收入

#香港——不包括外籍家庭佣工

数据主要来源:2011年欧睿公司城市数据;2010年经合组织国家数据;政府网站

1 托马斯·皮凯蒂

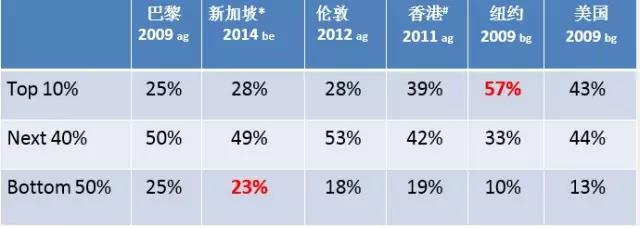

2014年之后,如果不参考托马斯•皮凯蒂(Thomas Piketty)《21世纪资本论》这本书而讨论经济不平等是根本不可能的,这本书在2014年赢得了许多奖项(5)。皮凯蒂强调收入不平等加剧是一个重要的问题,他重点关注收入最高的1%和10%的人财富增加的份额。对前五名全球城市收入份额的预估显示新加坡的收入分配不如巴黎平等,但是比伦敦、香港和纽约平等。

表2:全球明星城市家庭收入更加不平等

注:巴黎,新加坡,伦敦,香港(家庭收入),纽约和美国(税收总收入),

a=税后,b =税前; g = 总收入, e = 雇佣收入.

*新加坡受雇居民住户

#香港-不包括外籍家庭佣工

资料来源: 新加坡统计部门数据, 主要家庭收入变化趋势 2014; 香港政府统计处 (2012), 2011 年香港人口普查—家庭收入分配专题报告;纽约审计数据 (2012), 纽约收入不平等; Theseira M (2014), 伦敦家庭收入和支出行为的改变; Guyon N (2012), 2000年代法国收入的空间隔离。

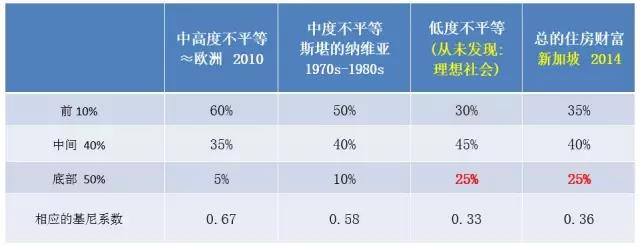

皮凯蒂更加关注财富的分配——资本或财富所有权分配比工作收入的分配更加集中。这本书中的数据显示美国收入最高的10%的人拥有美国72%的财富,而收入最底层的50%的人只拥有美国2%的财富。在大多数欧洲国家,最富有的10%的人拥有大约60%的国民财富,最贫穷的50%的人一般拥有不到5%的国民财富(6)。他认为资本所有权的不平等是收入差距的首要推动力。

皮凯蒂在书中也提到了有关理想社会资本所有权分配的观点。皮凯蒂说:“据我所知,没有哪个社会资本的所有权可以被合理地描述为“温和”的不平等,温和的不平等是指社会最贫穷的50%的人拥有的财富应当占社会总财富的一个重要的份额(例如五分之一到四分之一)……当然,假设如此低的财富不平等确实是一个理想的目标,那么如何建立这样一个“理想社会”还有待观察。” (7)

不仅当前的资本所有权不平等,皮凯蒂预测这种不平等将会随着时间而加剧,因为纵观历史,除了20世纪下半叶,资本回报率(一般4%-5%)一直高于全球经济增长率。不等式r > g(资本回报率r大于经济增长率g)将导致资本持有者的收入重新分配,增加了财富的不平等。按照皮凯蒂的理论,超级经理人的崛起是社会分化的强大力量,它更多地是由社会及政治规则决定而不仅仅是简单的经济学问题。(8)

要想重新控制资本主义但又不放弃它的好处,皮凯蒂建议要对收入在50-100万美元的人征收最高边际税率达80%的累进所得税,他还提出一个乌托邦式的理念,即通过对总财富征收0.1%-10%的资本税来抑制继承所带来的财富分配的不平等。 (9)

2 从皮凯蒂到乔治

皮凯蒂采用的是广泛的资本定义,他没有将土地和房地产财富与其他形式的资本进行区分。作为新加坡人心知肚明,土地确实值得特殊对待,出于政策目的土地应该与其它全球流动资产进行差别对待——特别是在有土地限制的全球明星城市。另一位经济学家亨利•乔治(George Henry)在一个世纪以前提出了一个完全不同的乌托邦理念,他的观点更多的是与明星城市的背景相关。亨利•乔治1879年的《进步与贫困》一书是1890年代大西洋两岸的畅销书。(10)

在亨利•乔治时代,十九世纪美国城市的快速发展导致土地价格大幅上涨。因为土地所有者与土地投机者享受了巨额暴利进而导致大量财富与收入的重新分配。这些暴利又反过来刺激对未来价格上涨的预期,导致投机泡沫的产生。投机泡沫终会破灭,随之而来的是大量财富价值的消失——将创造与第一批赢家与输家可能不同的另一批赢家与输家。

与马克思不同,乔治不反对资本家。相反,他的解决方案是任何土地租金的增加都应归社会所有而不是落入私人之手。“我们必须使土地成为公有资产。”他建议对私人持有的土地未经改良部分的年度土地价值征收100%的土地价值税。这意味着建筑和其他改良部分(资本与劳动产品)不包括在税基之内。乔治主张征收单一税,他认为单一税足以支撑各级政府,其他与劳动、资本以及产品方面相关的税都可以废除。

乔治的粉丝包括列夫•托尔斯泰、温斯顿•丘吉尔、孙中山、米尔顿•弗里德曼和约瑟夫•斯蒂格利茨。现代乔治主义的支持者提倡将部分土地价值捕获税作为不那么极端形式的乔治土地税。实施了场所价值税的几个辖区将财产税的税基分离成未改良的土地价值部分和改良部分,对业主的未改良的土地价值征收更高的税。在城市交通部门,建议将征收土地改良税的土地价值捕获作为城市交通轨道等昂贵的交通基础设施的融资手段。

二、新加坡的土地和住房政策的分配效应

新加坡的住房财富再分配框架可以解释为包含乔治的土地价值捕获税和皮凯蒂的累进财富税以及其他重大创新的制度和政策。

1 1960年代:住房条例的框架

从1964年开始,当时新加坡还是马来西亚联邦的一部分,新加坡国会曾激烈讨论土地征用法案(11)。然后新加坡国父总理李光耀先生解释说,对政府征用的土地进行补偿的一个关键原则就是预防土地所有者获得经济暴利:

“……任何私人土地所有者不应该从公共投资的土地开发中获利;……为公共目的征收土地时支付的价格不应高于政府未考虑开发该片土地时土地的原始价值”(12)。这个观点与亨利乔治的观点完全一致。(13)

在征地问题上总理阐述的观点与马来西亚宪法第十三条的规定不一致,马来西亚宪法在强制征地方面提供了足够的补偿权利。在1965年8月新加坡独立之后,新加坡议会采纳了马来西亚宪法中除第十三条条款之外的所有与基本权利相关的条款。

土地征用法案于1966年通过,它赋予国家广泛的权利来获得土地:

(a) 出于任何公共目的;

(b) 个人、公司或者法定机构,开展任何在总理看来有益于公众、公共事业或者出于公共利益的工程或者活动;

(c) 出于任何住宅、商业或者工业目的。

土地所有者不能对决定提出异议,针对补偿提出的上诉,应提交给上诉委员会,而不是法院。

一开始,几乎所有的合法业主都申诉赔偿金,于是在1973年引入了法定日期的概念。李光耀谈到:

“后来,我进一步修订法律,赋予政府为公共目的征收土地的权力,补偿按照1973年11月30日的土地价格计算。我认为私人土地所有者没有理由从经济发展和公共支出的基础设施所带来的土地价值增值中获利。” (14)

1975-1990年,GDP的年均增长率为8%。私人住房价格指数保持年均10%的实际增长率。没有土地价格指数,如果有的话那么它的增长率估计会更高。然而,政府收购土地时按照1973年较低的固定的土地市场价格进行补偿而不是按照当前的市场价格,这样一来许多私人土地所有者就不能得益于如此之高的回报率。在1973-1987年14年间,征地补偿一直限制在1973年的水平,没有因为土地增值而进行额外补偿。个别情况可能会有例外。

1987年之后,我们找到了一个涉及补偿的更加平等的方法,后续的修订法案也改变了补偿估值的法定日期。2007年,国会取消了历史使用的法定估值日期,补偿与市场价值完全挂钩。

国有土地占土地总量的比例由44%上升到1985年的76%,目前估计在90%左右。这其中很大一部分的增长是来自土地复垦,新加坡20%的土地都是复垦地。

土地征用法案是1960年代新加坡通过的三个重要的立法之一,这一时期新加坡为城市转型政策奠定了许多法律基础。另外两个重要的立法是1960年建屋局(HDB)的立法以及包括住房金融在内的1968年中央公积金局(CPF)的立法。(15)

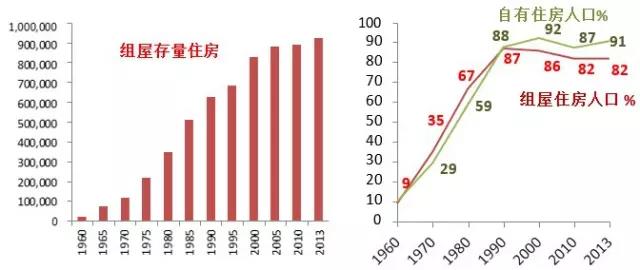

通过1968年建立的这套细致结构化的住房制度,土地资源和国内储蓄都流向了建屋局(HDB)的住房部门。建屋局(HDB)在重新安置、土地使用规划、以及带有综合公共设施的新城镇的开发等方面扮演了重要的角色。随着经济的增长,HDB在高层HDB住房建设以及住房可负担性方面的首要作用有助于确保经济增长利益的广泛分配和共享。截止到1990年,HDB已经安置了87%的居民,住房自有率也已经上升到88%(见图2)。这种财产所有民主制并不仅是乌托邦式的理想,相反,这变成了现实。

图2:建屋局:住房财富的创造和分配

2 1990年代:建屋局住房资产的价值增长

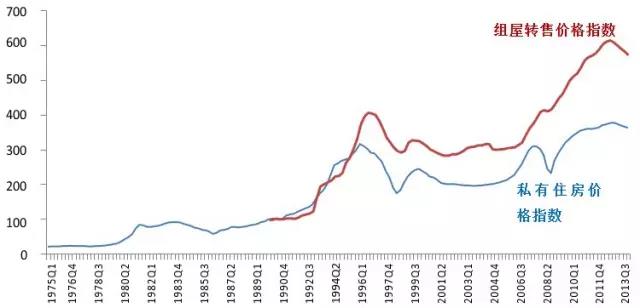

在1990年代,建屋局重点关注住房质量的转变;尤其是向更大更好质量的公寓进行升级,对HDB转售市场放松管制,包括向永久居民开放市场,增加HDB转售公寓住房贷款,政府组屋以及居民区的物理升级并引入中央公积金住房补贴。在1990年代上半叶,这些政策使得组屋的价值迅速增加。组屋转售价格比私有住房价格上涨的更多(见图3)。

图3:房产财富:资产价格

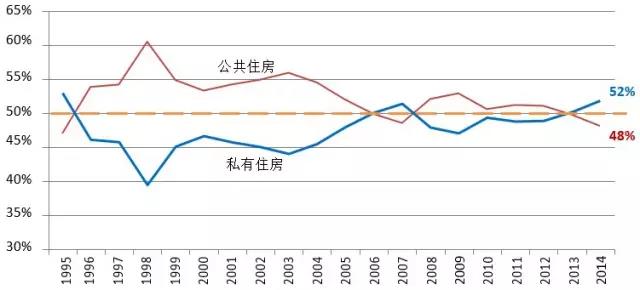

这些差别价格的财富效应在住房部门资产负债表中可以清楚地看到。1965年组屋财富值是零,在房地产繁荣的顶峰组屋财富在总住房财富中的比例超过了50%,在亚洲金融危机期间这一比例进一步提高到60%(见图4)。在过去10年这个比例一直维持在50:50。尽管资产价格和价值有所波动,截至2005年85%的常住人口(组屋家庭)拥有住房总财富的50%。

图4:住房资产分布

3 2005年起住房财富再分配有一套更为标准的方法

自2009年开始,根据屋契回购计划,拥有三居或更小的组屋的年老屋主可利用组屋套现来补贴退休所需。2014年8月,总理李显龙将屋契回购计划扩展至四居组屋。使用相同的公式,一个四居组屋在1980年购买时大约24,200新元,居住了34年,现在价值450,000新元。这个组屋可以继续保留30年的屋契,建屋局在2015年将剩余35年的屋契以190,000新元进行回购以帮助年老家庭进行退休融资。这是基于年老家庭4居或者更小的组屋所有权对其进行退休保障的条款——在未来30年中,有重大利率风险及房价贬值的风险。

那么,为什么需要在近几年对房地产市场进行冷处理?至少有四方面原因。

第一,乔治效应——指的是“不劳而获之财”归于财产所有者和那些进出市场时的幸运者,以及造成市场繁荣和泡沫的投资者和投机者。

第二,较长时期内房价的持续升值超过工资的增长也可能会导致所谓的“皮凯蒂效应”——日益增长的收入不平等、继承财富以及食利者阶层。

第三,房价水平是影响新加坡家庭生活、幸福感以及财富的重要经济变量。它不应该由外国投机者的行为、全球流通手段以及外国政府的金融政策及议题决定。

第四,现在人们普遍认为,房地产泡沫可能对金融和宏观经济稳定构成威胁。全球金融危机之后,新加坡出台了许多房地产市场降温措施,在许多其他国家也被称为审慎监管。

微观审慎监管的目的是确保单个金融机构的冲击弹性,包括对银行资本充足率的监管标准、杠杆比率和流动性。

房地产行业宏观审慎监管旨在增加整个金融系统的弹性,包括限制贷款与价值比率、负债收入比率以及使用印花税来抑制现金充足者的投机行为。

我想还应包括另一种审慎监管方式——社会审慎监管,其目的是确保整个社会和国家的弹性。这一种住房监管包括经济适用房政策,以及不同收入群体及不同种族在同一居住区的融合。

房地产税收制度已经取得了很大进步,对外国人和投资者征收高交易税(见表3),拥有高价值房产的人支付更高的财产税税率。(然而,印花税可以减少交易量,导致潜在的卖家拒绝提供房源。在适当的时间逐渐减少这些印花税,用财产税的增加来取代印花税可能会更好,而且对房价的升值也会产生类似的影响。)

表3:税率累进和购房补贴机制

数据来源:价格补贴来源于对市场数据及新组屋的价格的预估。

现在新组屋的价格是以人们可负担得起的价格进行提供,与市场价格是脱钩的,这可以被描述为市场价格的退化。新加坡的房产税收和补贴机制是对富人和投资者征收重税同时对低收入家庭进行补贴,是高效累进税,比所得说更复杂。在购买组屋时,对外国人征收15%的额外买方印花税,对两居组屋的价格补贴高达50%(基于组屋转售价格与新组屋价格之间的差别)。每个家庭购买组屋时除了价格优惠之外还有有效的住房补贴机制,住房补贴是严格按申请人的条件来确定享受住房补贴的级别(0-80,000新元不等)。住房财富的再分配在方法上变得更加具有针对性、更加细致和公平。

4 全球明星城市——对比

放开移民会影响城市和地区利用地方税和再分配政策(包括住房政策)来消除不平等的效果。地方再分配政策会导致城市资本和人才的流失,而相反,降低税率可以吸引投资和人才。从前五个全球城市的最高法定税率的比较(见表4)中可以看出,新加坡的基准与它的亚洲竞争对手香港最为接近。新加坡和香港的所得税更低,而且没有资本税。相反,国家对土地有广泛的控制,国家很大一部分收入都是来自土地、土地使用及产权交易。

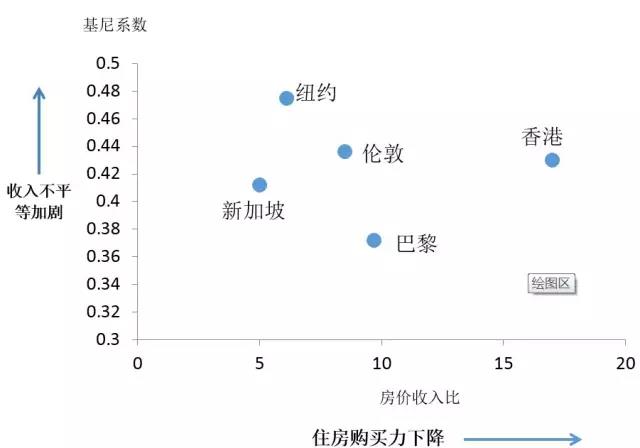

作为一个全球城市及民族国家,新加坡有效地利用了土地和住房政策来保持房价的可支付性。新加坡的房价收入比为5,是全球明星城市中最低的,香港的房价收入比是17(见表5和图5)。新加坡91%的住房自有率也是一个例外,而香港、巴黎和伦敦依靠社会租赁住房来满足低收入家庭的住房需求。纽约市公共住房部门规模很小,主要依靠租房券以及对近一半的私有出租房实行租金管制。

表4:最高法定税率

表5:住房购买力与住房自有率

图5:收入不平等与住房购买力

数据来源:2015年国际住房负担能力调查;政府网站。

根据我的估计,新加坡的住房总财富的分配与皮凯蒂的“理想社会”的资本分配相接近,已经达到了低度不平等。最低的50%的人拥有四分之一的住房总财富(见表6)。如果有家庭财富总额分配的数据,那么财富总额的分配有可能与1970年代和1980年代斯勘的纳维亚的财富分配相接近。

表6:资本所有权:皮凯蒂的理想社会在新加坡的住房财富总额分配中实现了

资料来源: Thomas Piketty (2014), Capital in the twenty-first century, Harvard University Press, p 248;

新加坡住房交易市场数据和新加坡统计部门数据;

2014年家庭资产负债表及2014年家庭收入变化趋势。

这方面的住房成就就是通过精明的政治决策,清廉的政府,以及如建屋局和市区重建局等政府机构有效的规划实施取得的。最后我个人想特别的赞扬一下我们已逝的开国总理李光耀先生,新加坡在他富有远见的领导下走过了最关键的几十年。

(1)Sassen, Saskia (2001). The Global City: New York, London, Tokyo, 2nd Edition, Princeton, JJ: Princeton University Press.

(2)Economist Intelligence Unit (2012). Benchmarking global city competitiveness.

(3)Gyouko, Joseph,Christopher Mayer and Todd Sinai (2013). Superstar Cities, American Economic Journal: Economic Policy, 5(4): 167-199.

(4)Singapore Department of Statistics, Key Household Trends, 2014.

(5)Piketty, Thomas (2014). Capital in the 21st Century. Translated by Arthur Goldhammer. Cambridge, MA: Harvard University Press.

(8) Ibid., p. 356 and p. 512.

(10)George, Henry (1879). Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of the Increase of Want with Increase of Wealth … The Remedy. San Francisco: Author’s Proof Edition. Edition referred to: 1971, New York: Robert Schalkenbach Foundation.

(11)This section on land acquisition draws from the following monograph which provides a historical and comprehensive overview of state land acquisition in Singapore: Centre for Liveable Cities (2014). Land Acquisition and Resettlement: Securing Resources for Development. Centre for Liveable Cities, Singapore.

(12)Singapore Parliamentary Debates (10 June 1964), Vol. 23, Col.25. Also Centre for Liveable Cities, ibid., pp.16-18.

(13)See Phang, S.Y. (1996). Economic Development and the Distribution of Land Rents in Singapore: A Georgist Implementation. American Journal of Economics and Sociology 55, 489-501.

(14)Lee Kuan Yew (2000). From Third World to First - The Singapore Story: 1965-2000. Singapore Press Holdings, pp.118-119.

(15)For a detailed overview, see Phang, S.Y. (forthc

oming 2015). Singapore’s Housing Policies: Responding to the Challenges of Economic Transitions, Singapore Economic Review, 50thAnniversary Special Issue on Singapore’s Economy.

(16)See description on page 5 and Piketty, op.cit., p.258.

著译

作者:Phang Sock Yong,新加坡管理大学经济学院经济学教授

译者:李曼曼

校对:刘志、黄昱滟

说明:本文是作者2015年3月23日在新加坡管理大学的公开讲座。